8月7日,同济大学物理学院声子学中心陈杰教授团队在物理类学术期刊《Physical Review B》发表了题为“Single phonon diode operating on a metagrating surface”的研究论文,该工作基于声子超格栅提出了一种新颖的单声子二极管模型,为低维系统中实现非对称声子输运提供了新思路。

近年来,声子器件因其低能耗、可扩展性以及与量子比特等体系的高兼容性,成为研究焦点。尤其在量子声子、纳米声子学和拓扑态物理等交叉研究方向,声子的传播方向与频率选择性控制被认为是构建可编程声子网络、波动逻辑门以及量子信道的重要载体。“声子二极管”旨在实现沿特定方向声子传播的增强或抑制,从而构建晶格系统中的“单向声子阀门”。 近年来,受电磁超构材料与光栅衍射机制的启发,声子超格栅(phononic metagrating)作为一种具备强方向选择性和波矢转换能力的人工周期结构,在打破线性系统中“空间反演对称性”方面展现出独特优势,为实现声子传播路径的调控提供了全新路径。

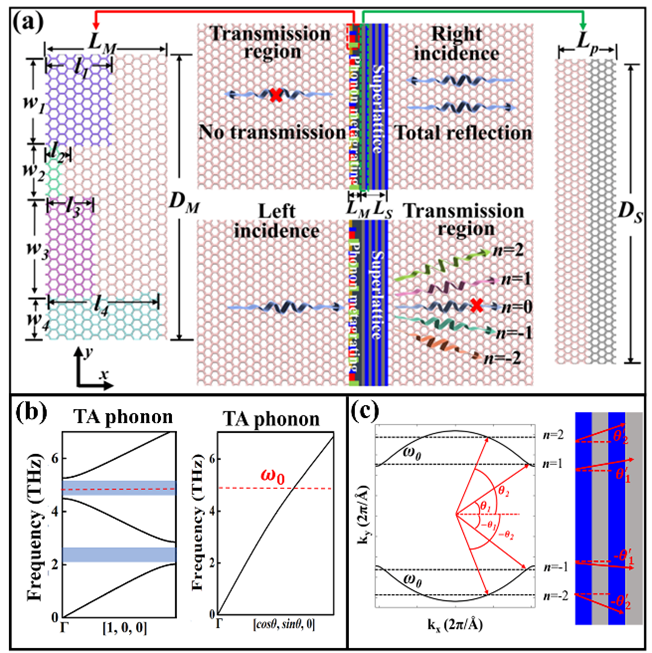

本研究结合了声子超晶格与声子超格栅两类功能结构的优势,构建了一种新颖的声子二极管模型,如图1(a)所示。声子超晶格能够在特定频率范围内引入禁带,有效阻止声子的传播。同时,由于在不同方向上色散关系表现出显著的各向异性,使得某些方向处于禁带内的声子沿其他方向仍可穿透传播。如图1(b)所示,正入射的频率为ω₀的 TA 模声子等频面以及超格栅所激发的衍射模式(n = ±1 与 n = ±2)分布示意图,这些衍射模式的波矢方向均避开了禁带区域。因此,将二者结合形成复合结构后,可实现对特定频率声子的非对称传播调控:当声子从左侧正入射时,经过超格栅的衍射作用,其波矢被引导至超晶格的通带内,从而实现有效透射;而从右侧正入射的声子首先接触声子超晶格并被全反射,导致传播被阻断。这一思路为构建高效的原子尺度声子二极管奠定了基础。

图1. (a)基于声子超构光栅与超晶格的单声子二极管工作原理。左侧和右侧分别显示了超构光栅和超晶格的单元胞结构。(b)声子超晶格沿[1, 0, 0]和[cosθ, sinθ, 0]方向的色散关系。(c)入射声子频率的在声子超晶格色散关系中的等频面(左图)。声子通过超构光栅后的传播角示意图以及其在超晶格中的传播角分布(右图)。

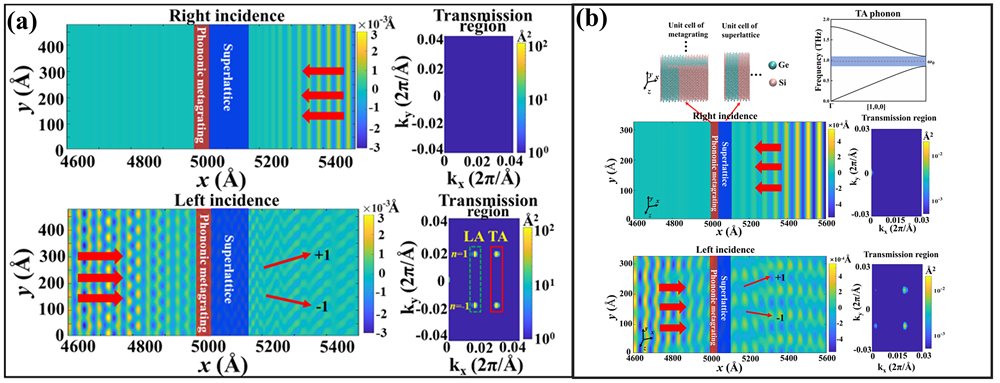

通过分子动力学结合波包模拟,我们在单层石墨烯二维体系验证了上述声子二极管模拟的有效性。为了减少模型的复杂度,我们调整声子超格栅的周期宽度使得最高阶的衍射模式仅限于±1阶。如图2(a)所示,在声子超格栅参数未经优化的情况下,从左侧入射的TA声子有23.5%的能量透射至右侧;而从右侧入射时,透射率仅为0.6%,整流比高达39.1。此外,我们还注意到,由于声子模式转换现象的存在,透射到右侧的声子部分被转换成了LA模式。为了校验该模型的普适性,我们还进一步在三维(Si/Ge)体系中进行了验证。如图2(b)所示,声子的单向传输效应依然存在,整流比高达157.2。

图2. (a) 石墨烯体系中声子二极管模型模拟结果:当声子从右侧入射(上图)或左侧入射(下图)时模拟得到的原子位移分布uy,对应传输区域的二维快速傅里叶变换(2D FFT)结果显示在右侧。(b) Si/Ge体系中声子二极管模型模拟结果:Si/Ge声子超格栅、声子超晶格结构以及超晶格在[1,0,0]方向的色散关系(上图)。声子从右侧入射(中图)或左侧入射(下图)时模拟得到的原子位移分布uy,对应传输区域的二维快速傅里叶变换(2D FFT)结果显示在右侧。

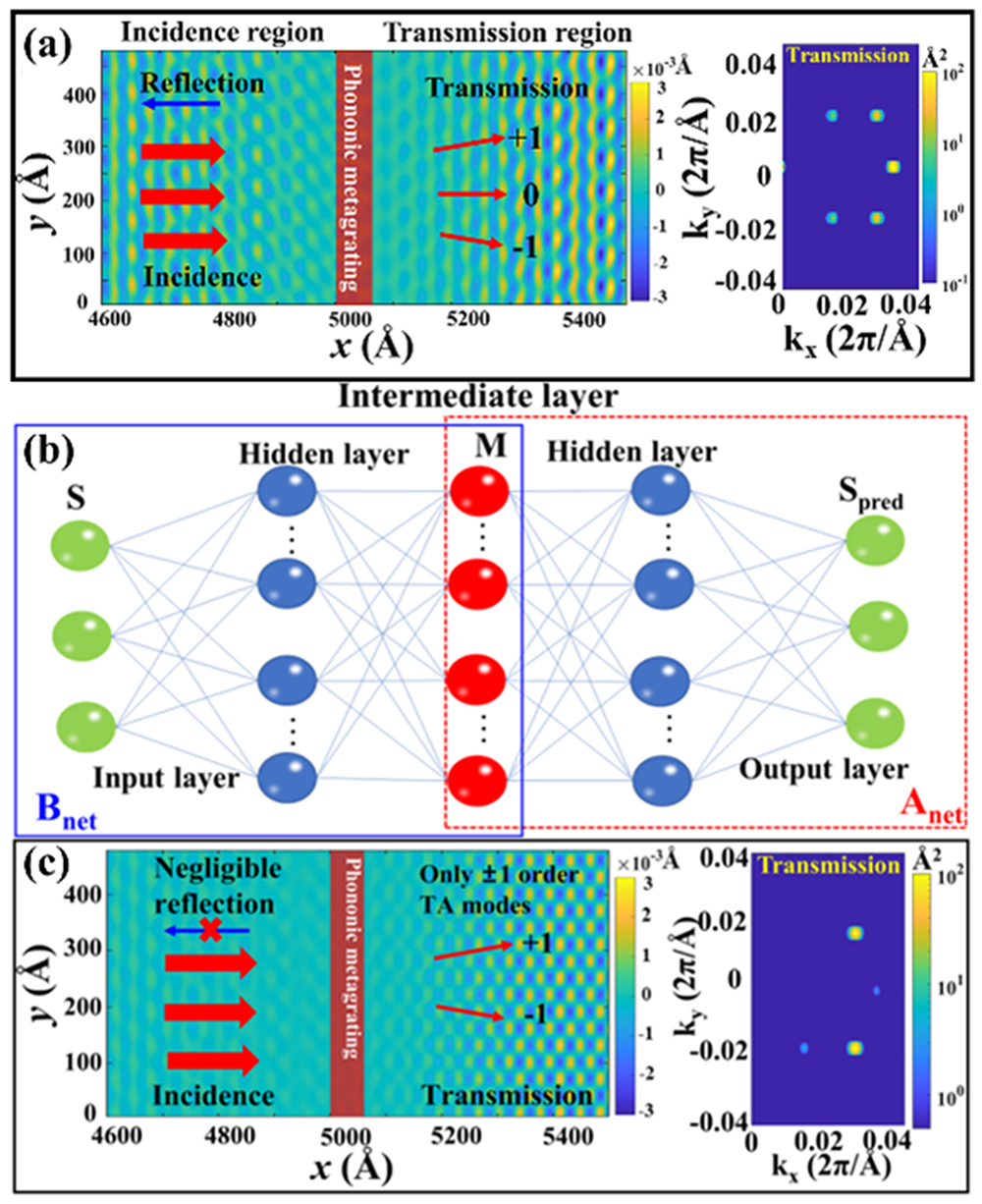

声子超格栅对声子透射的响应与声子二极管的整流效率密切相关。声子在经过超格栅后,其能量分布在各个衍射模式(包括0阶模式、±1阶TA模式以及±1阶LA模式)以及反射模式。其中,0阶衍射模式与正入射方向一致,处于声子超晶格的禁带区域,无法有效透射,从而限制了整体的能量传输效率。如图3(a)所示,在未经优化的情况下,声子单独透过超格栅后,0阶的透射模式能量占比超过59%。鉴于声子超格栅的结构参数决定了能量在各阶衍射模式中的分布,我们可以通过调整声子超格栅的结构参数,抑制能量在0阶模式上的聚集,从而显著提升声子整流比。

实际在声子超格栅的结构设计过程中,存在参数空间维度高、参数间存在耦合以及多对一映射关系复杂等关键技术挑战,传统基于试错法的扫描或优化方法效率低下。为此,本研究引入机器学习方法,构建结构参数与声子透射特性之间的映射关系,实现了对超格栅的高效优化。在实际设计中,同一组能量分布谱可能对应多组不同的结构参数,导致传统的监督学习模型难以准确实现从谱线到结构的反向预测。为克服该一对多的逆向设计瓶颈问题,我们采用了串联神经网络(Tandem Network)结构,如图3(b)所示。其中,前向网络(Anet)用于拟合结构参数与声子透射谱之间的映射关系,即实现从结构到谱线的预测,反向网络(Bnet)则承担从目标谱线反推结构参数的任务。该谱线-结构-谱线的串联网络架构根据目标谱线预测结构参数,然后将预测结构输入前向网络,再次生成谱线,并与目标谱线进行对比。通过训练使最终预测谱线能够复现原始输入谱线,间接提升反向网络预测结构的准确性与物理一致性,从而实现高效且稳定的逆向设计能力。经过该机器学习算法优化后,声子超格栅的能量透过率超过90%,并且在0阶模式上几乎没有分布,如图3(c)所示。

图3. (a)声子通过未经优化的声子超格栅后 y 方向原子位移uy分布仿真图,右侧为反射区域的二维傅里叶变换结果。(b)串联神经网络(Tandem Network)的示意图。该网络由一个预训练的前向网络 Anet(红色虚线框)和一个反向网络 Bnet(蓝色实线框)组成。(c) 声子通过优化的声子超格栅后 y 方向原子位移uy分布仿真图,右侧为反射区域的二维傅里叶变换结果。

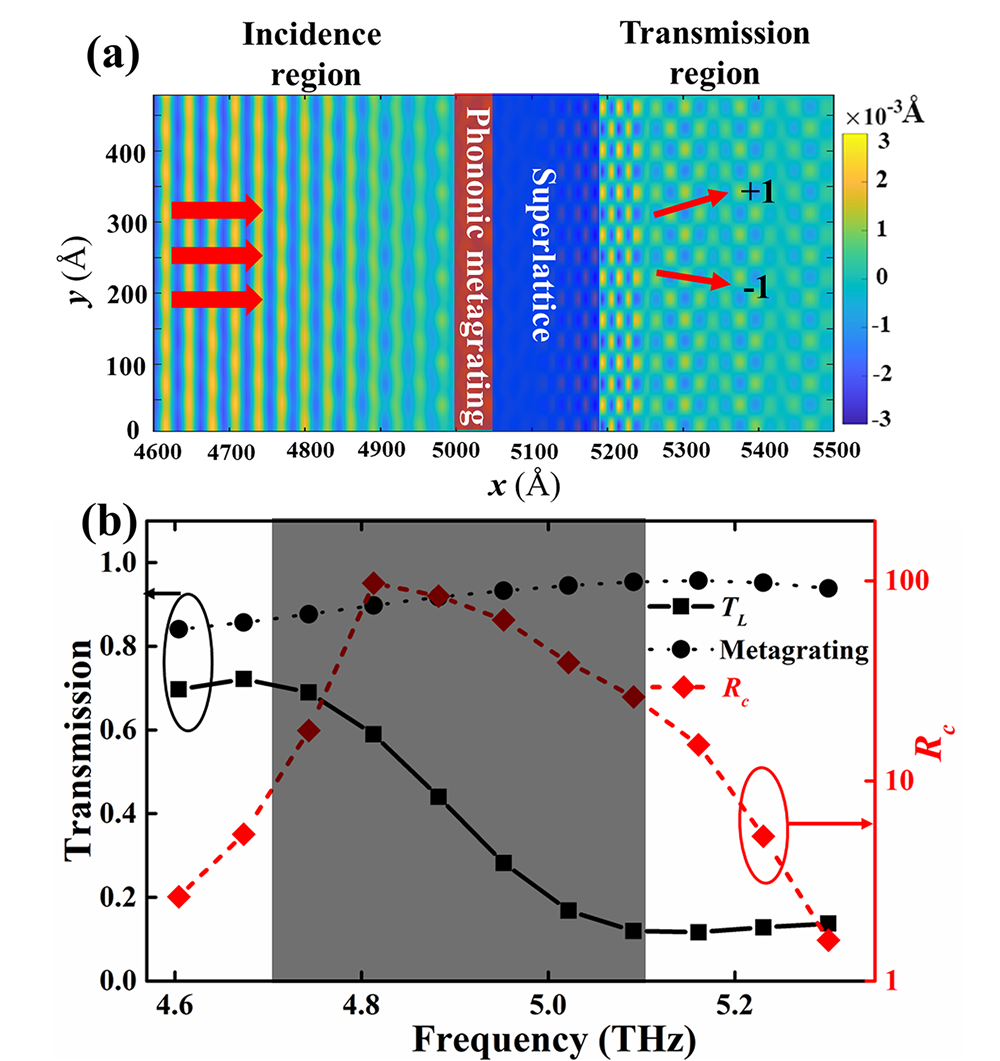

将参数优化后的声子超格栅与声子超晶格结合,模拟测得的声子二极管整流效率得到了大幅度提升,整流比达到了96.7,体现出接近2个数量级的声子传输差异,其模拟结果如图4(a)所示。值得指出的是,尽管我们工作中仅以单一频率(4.77 THz)的声子输运作为机器学习模型的训练目标,但优化后的声子超格栅依然对禁带内不同频率的声子表现出宽频响应,如图4 (b)所示。这意味着该声子二极管在实际应用中具备较宽的工作频带,能够有效适应频率波动,保障器件性能的稳定性和实用性。

图4. (a)优化声子超格栅参数后,从左侧入射经过声子二极管后y方向原子位移uy分布图。(b)优化声子超格栅参数后,不同频率声子入射下的透射率TL及整流系数RC,灰色区域表示超晶格的能带禁带区。

基于超晶格结构的禁带以及各向异性的色散关系,结合声子超格栅对声子传播路径的灵活调控能力,本工作提出了一种新颖的声子二极管模型。结合实际材料,我们分别在二维石墨烯体系和三维Si/Ge体系实现了对特定频率声子的非对称传播调控,证实了该模型的普适性和有效性,构建了具备方向选择性传输能力的单声子整流器件。进一步地,我们采用串联神经网络对声子超格栅参数进行优化,解决了参数空间维度高、参数间存在耦合以及多对一映射关系复杂等关键技术挑战,优化后声子二极管的整流效率获得大幅提升,沿不同入射方向的声子传输差异接近2个数量级。此外,尽管我们在参数优化中仅针对单一频率的声子模式进行设计,模拟结果表明,优化后的声子二极管在较宽频率范围内展现出一致的频谱响应特性,证实了优化后的模型具有一定的鲁棒性,能够在不同频率条件下保持稳定的整流性能,从而提升器件在复杂环境下的实用性与可靠性。本研究不仅揭示了超晶格与超格栅联合作用下调控声子非对称输运的原理,还展示了机器学习辅助设计在复杂微纳结构声子调控方面的巨大潜力,为构建高效、低功耗、可集成的新型声子学器件提供了新路径。未来可拓展研究多频段、多模式的声子整流机制,并结合实际纳米结构制备技术和人工智能算法,推动声子学在信息处理、热管理及量子技术等方面的应用。

同济大学物理学院博士研究生鲁爽为论文第一作者,同济大学物理学院陈杰教授为论文通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、长三角科技创新共同体联合攻关项目、上海市科委、中央高校基本科研业务费专项资金等项目支持。

论文链接:https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/3pzr-bwj7